問:為甚麼選擇到生活書院當實習生?

B:我從前便認識生活書院,有文化研究的課堂也來生活書院上課。我覺得自己跟書院的節奏「好夾」,都喜歡「慢」、「feel」。

S:我想認識跟我生活不同的人。之前實習,每天早上不斷接見服務對象,中午吃一個頹飯,下午繼續工作。生活很 routine、很麻木,變得不知道自己感受。我有位做陶瓷的朋友,我很羨慕她的生活狀態,她說她在生活書院做實習受到啟發,於是便推介我來。

問:剛開始實習時,你有甚麼想法?

B:我初初很害怕,不知道要做甚麼,不知道同事對我有甚麼期望,於是常常問同事「我要做甚麼?」。我真的很心急,得知實習生要辦一個市集,我就想快點推進,但同事和 Ben 都叫我慢慢來不用急,「 feel 下先啦」。

S:其實我也有急過。我未做過實習工作,以為會有很多行政工作、同事間競爭很大、人人工作得如火如荼,怕停下來會令人覺得自己懶惰。

問:這些擔憂怎樣形成的?

B:我以前的實習工作,別人的 feedback 很重要,導師的評價會直接影響我升班畢業,甚至日後找工作。於是我很在意自己的效率,以及別人是否覺得我優秀。

S:我內心很多角力和焦慮,我由 non-jupas 升上大學,常常擔心其他人怎樣看我,同齡的朋友已經很出色、很「成功」,我怕自己比不上他們。

問:那書院的實習計劃,有啟發到你們嗎?

B:這裡每一個人都是「發光」的,不是社會上定義收入多少、有沒有樓的「成功」,而是能影響他人。即使平日很少表現自己的同事,也有發光的時候,例如較安靜的同事,他會留意到其他人的狀況,默默照料。我也想成為一個「發光」的人。

S:這裡每一位同事,都很清楚自己真正想做的事。書院讓我探索自己,每個實習生最後要做一個 個人專題探索,沒有特定形式,我感到很自由,令我真正去感受自己想做的事。

問:實習期間主要的工作是什麼?

S:我們主要工作是閱讀一本書《仁慈的力量》再討論;我們亦協助辦市集、行者營,最後辦一個公眾工作坊,傳遞書中訊息和書院理念,如開放、信任、接納等。

B: 我們每日亦有 routine 的事情要做,例如照顧龜、貓,要煮飯、掃地、拖地,哈哈。我覺得很好。

S:原來煮一餐可以花這麼多心思,例如醬料的煮法、切菜的方法。吃下食物時,感覺真的不一樣,生活感覺很真實。

B:住大學宿舍也要做清潔,但並不享受,尤其是「做埋人哋嗰份」時。但這裡是一群人一起生活,彼此互相照顧。我開始關心龜龜吃了飯沒有、去了哪裡,煮飯時也會關心同事吃不吃辣等,生活感很重。

問:當實習生期間最深刻的事情是?

S:之前舉辦大樹菠蘿節,給我很大成就感。我們為街坊導覽書院亭園,再邀請街坊談談對自然和自己的看法。我聽到他們很實在、很深入的內心感受。過去在工作時,沒有足夠時間深入了解服務使用者,我怕我會失去對人的興趣。我的工作應該是先了解眼前這個人,才知道怎樣與他相處和提供幫助。書院的實習工作,令我重拾對他人的興趣和希望。

B:最深刻是書院裡大家坐下來的日常對話。這個時代,在 social media 上的留言令我不解、憤怒和失望,漸漸對人失去盼望;而在大學與同學、朋友聊天,很容易停留在同溫層。但在書院每次傾偈都有不同人加入,大家的學系、興趣、成長背景都不同,會提出意想不到的觀點,令對話很豐富。我很珍惜坐下來面對面、拿出真誠的真正溝通。

問:到書院實習,你有甚麼收穫?

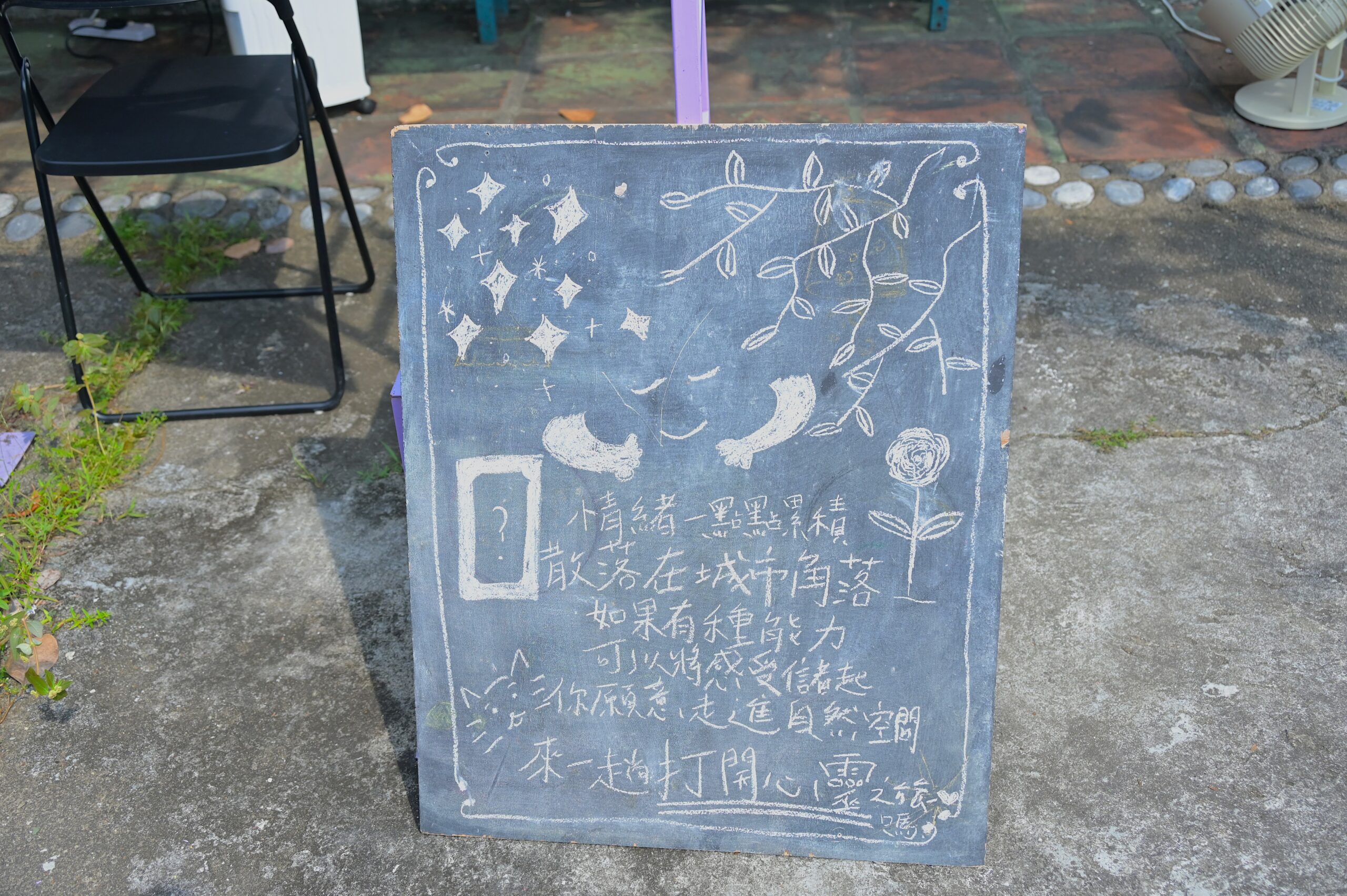

S:每天早上和放工前都會先問候大家的身心感受。這對我很重要,我時常忘記關心自己的感受。我常焦慮工作和效率,書院卻令我再次看見自己的初心。我初心是幫助別人,想令有需要的人生活得更好,當我知道現在做的事符合初心時,我就無須為了行得慢而焦慮。

B:我一直以為很了解自己,最近才發現自己時常集中在負面或焦慮的情緒上,忘記了當下,於是我嘗試用不同角度觀察自己和其他人。

我以前總是想着「改變」「修補」社區、人倫關係,變得說教。有次到社區街訪,遇到兩位患有聽障的公公婆婆,他們起初不願受訪,後來我問他們喜歡去哪裡拍拖,他們便滔滔不絕分享,更倒過來鼓勵我。初時我認為他們是被遺忘、需要照顧的人,但其實他們很有能力,也清楚自己需要甚麼,這開拓了我對社區工作的想像。我的組員說「我們每一個人,都是學習者」,我現在很有同感。